村民确实拥有自己的家园系统,这是游戏内自然生成的社会结构核心。村庄作为村民的聚居地,由多种功能性建筑构成,包括住宅、农田、工作站点和公共设施。这些建筑根据生物群系的不同呈现多样化风格,例如平原村庄多为木质结构,沙漠村庄则使用砂岩材料。村庄生成时会自动分配职业对应的工作站点,村民会根据这些站点确定职业并开展日常活动。村庄中心通常设有钟和集会广场,村民会在白天聚集交流,夜晚返回各自住所休息。这种设计体现了村民对固定领地的依赖性,以及游戏对虚拟社会生态的完整模拟。

村民与家园的互动机制具有高度拟真性。他们会主动维护村庄设施,农民耕作农田,牧师使用酿造台,铁匠操作高炉。当玩家破坏村庄建筑或攻击村民时,铁傀儡会进行防御,表明系统对家园概念的守护机制。村民繁殖需要有效门框构成的房屋空间,新生成的小村民会继承父母职业并融入村庄生活。游戏通过交易系统强化玩家与村民社区的关联,不同职业村民提供的交易物品与其工作站点紧密相关。这种设计使村民家园不仅是居住场所,更是具备经济功能的虚拟社会单元。

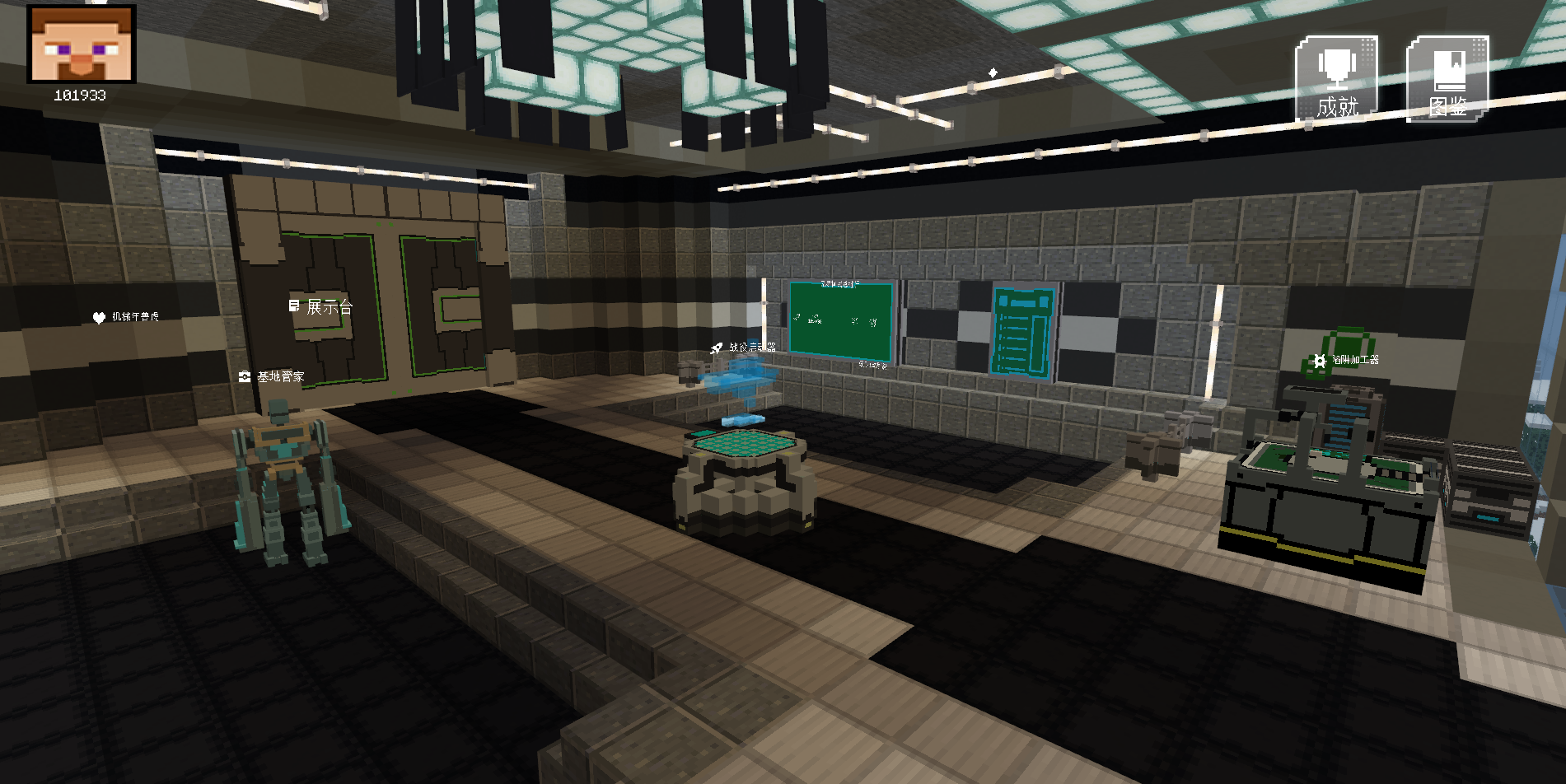

玩家可以通过多种方式参与村民家园建设。合理规划村庄布局时需考虑路径通畅性,确保村民能顺利到达工作站点和床位。扩建房屋需满足有效门+屋顶的基本条件才能被系统识别为可居住空间。资源供给方面,需确保农田作物充足和工作站材料完备,以维持村民正常活动。防御建设包括围墙照明、铁傀儡生成和村庄边界管控,这些措施能有效保护村民家园免受敌对生物侵袭。游戏机制允许玩家通过治愈僵尸村民或运输现有村民来建立新聚居点,但需满足基础生存条件。

村民家园的可持续性发展依赖多重因素。繁殖效率受可用床位数量、食物供给和空间容量限制,过度拥挤会导致村民停止繁殖。职业平衡影响资源产出,不同类型工作站点需按比例配置。村庄繁荣度与玩家干预程度呈正相关,但需注意避免破坏原有社会结构。游戏更新不断丰富村民AI行为,例如1.14版本后村民会依据昼夜周期进行更复杂的社会活动。这些机制共同构成动态平衡的虚拟生态系统,使村民家园超越简单建筑集合,成为具有生命力的游戏元素。

从游戏设计视角看,村民家园系统实现了多重功能价值。作为资源产出节点,村庄提供稳定的交易物品和农作物。作为冒险元素,劫掠事件围绕村庄攻防展开叙事。作为建筑模板,自然村庄为玩家提供多种建筑风格参考。游戏通过村民与环境的深度绑定,创造出具有沉浸感的虚拟社会模型。这种设计既满足功能性需求,也丰富了世界观构建,使方块世界呈现出更生动的文明特征。玩家在参与村庄建设时,实际上是在参与游戏核心社会系统的完善过程。

村民家园的存在证明我的世界不仅是创造沙盒,更是社会模拟平台。从基础生存到复杂交易,从个体行为到群体互动,游戏通过精细的机制设计构建出完整的虚拟社会生态。这种设计理念使村民超越普通NPC角色,成为具有自主性和社会性的数字生命体,极大提升了游戏世界的真实感和可探索性。